TRAVAILLER ENSEMBLE SUR L’ÊTRE-ENSEMBLE-A-PART ET L’ÊTRE EN DOUBLE

Dans ses performances, Annie travaille avec du low tech : domestic streaming, qui permet à tous d’avoir accès à son travail, et même d’y participer.

Aujourd’hui la technologie avance vite, il existe des logiciels et des applications qui permettent beaucoup de choses, nous allons en tester quelques-uns cette semaine.

Et pour commencer : chacun installe zoom.us sur son téléphone et son ordinateur et teste l’application.

SE SOURIRE À DISTANCE

Chacun part dans l’espace des Subsistances et se connecte à une heure dite à la réunion d’Annie.

Consigne : se filmer soit même et sourire pendant 5 min

RETOURS :

Un sourire hors cadre

Un sourire crispé

Qu’est ce que ça vous a fait de sourire pendant 5 min ?

C’est agréable

Ça fait froid aux dents

Ça fatigue les muscles du visage

Dans cet exercice il y a eu peu d’interaction, chacun était très seul avec son téléphone.

Je vois une masse et pas les individus, j’aimerai voir chaque personne.

Quand on le fait devant un ordinateur (fixe) il y a d’avantage d’interactions parce qu’on peut regarder les autres.

Quand on regarde, dans le filmage au portable, il y a trop de mouvements, on n’arrive pas à suivre.

Avec le portable il y a plus de liberté de cadre qu’avec un plan fixe sur ordi : ça déconcentre de l’engagement dans l’exercice, de l’engagement avec les autres, on a tendance à regarder le hors cadre.

C’est peut-être parce qu’avec le portable on est à la fois réalisateur et acteur, avec l’ordi on est d’avantage dans la position d’acteur seulement.

POUR AMÉLIORER :

– se filmer au format « paysage » pour que les images soient toutes identiques à la projection, qu’elles soient plus grandes

– explorer le rire

– filmer/cadrer de plus près

– essayer plus d’interaction, sans parler, brancher le son et mettre un casque (pour les interférences).

– faire l’exercice à 4 ou 6 personnes pour voir les individus et les différences entre chacun

DISTANT MOUVEMENT : UN PROTOCOLE D’ANNIE ABRAHAMS

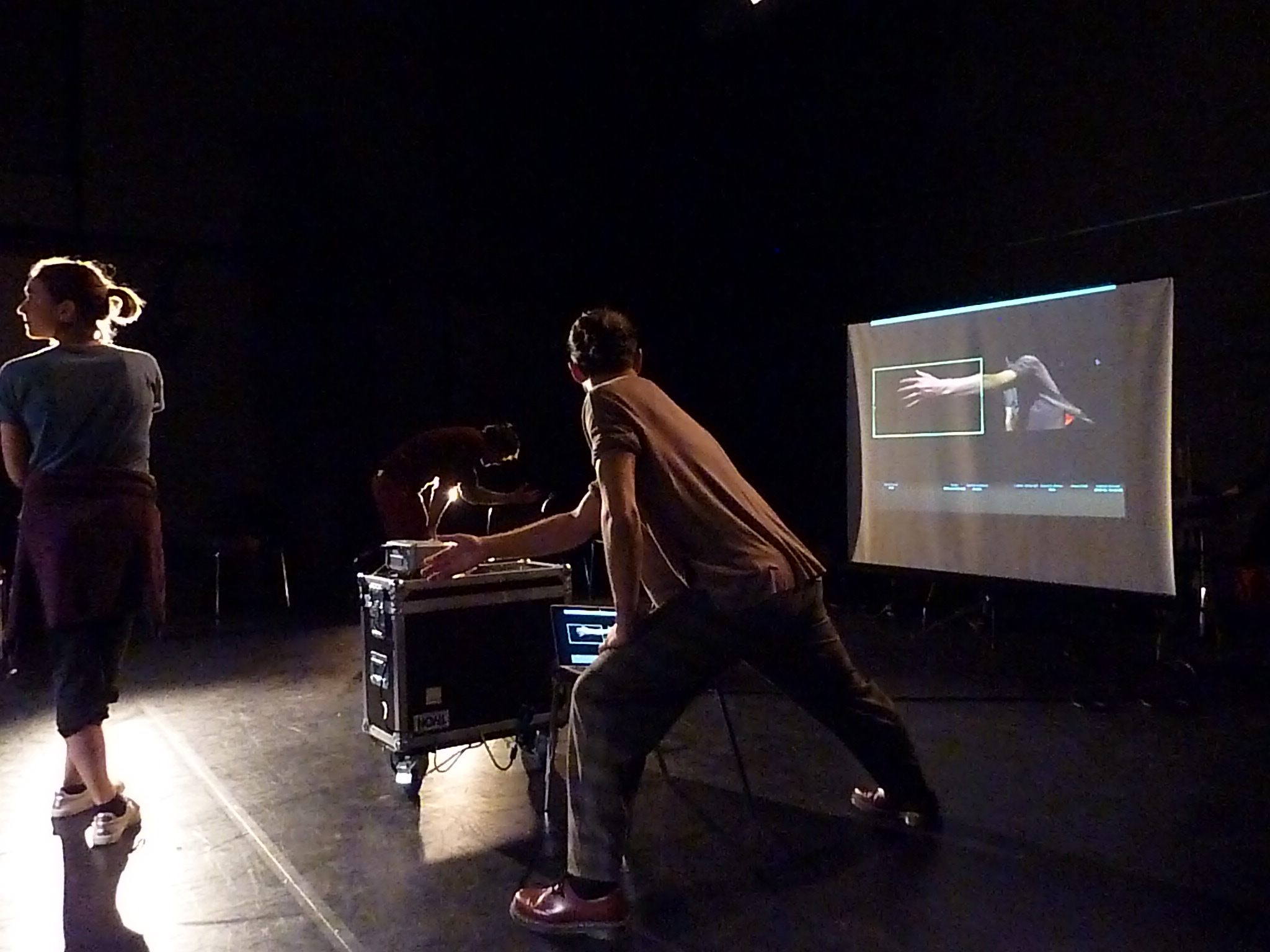

Il s’agit d’expérimenter une variation à partir du projet Distant Mouvement : dans cette expérimentation les participants utiliseront un portable pour se filmer.

Chacun part avec son portable et se connecte à heure dite, micro débranché mais haut parleur activé.

Annie donne des consignes à distance via le micro de l’ordinateur, pour que chacun se filme lui-même, yeux fermés, en mouvement, la camera étant un prolongement du corps en mouvement (tenue à la main).

9min

Puis on projette l’enregistrement de l’expérience : une mosaïque de petits écrans avec les performances simultanées de chacun, guidés par une voix off.

> https://youtu.be/EstjFFuBBNU

RETOURS :

A propos de l’instabilité de la mosaïque sur l’enregistrement projeté (chacun des petits écrans n’a pas de place fixe et peut changer de place au grès des déconnexions/reconnexion) :

– c’est gênant car ça empêche de suivre les parcours individuel, on perd le fil des individus, on ne peut pas avoir de suivi de se qui se passe dans une case

– mais c’est intéressant car ça oblige justement à considérer l’ensemble de l’image et du mouvement

L’apparition des ombres dans certaines images est intéressante : l’ombre double l’image du corps à travers l’écran

Être à deux dans le même espace fonctionne bien.

De l’intérieur j’ai fait l’expérience de la superposition des imaginaires :

– imaginer les intentions d’Annie

– imaginer l’image finale construite collectivement

c’est très agréable

Sensation d’un super-réalisateur : chaque personne est un collecteur d’images pour ce super-réalisateur.

L’indication « filmez quelque chose d’abstrait » permettait à chacun d’être actif, de participer du collectif, d’interpréter l’indication.

Annie : moi je m’inspirais de ce que chacun « m’envoyait », je n’avais pas la sensation d’être une manipulatrice.

L’expérience interroge la frontière : chacun est guidé dans l’intimité, au creux de l’oreille par une voix bienveillante mais qui est à distance. Il y a une sensation de transcender les frontières.

L’expérience crée un tiers lieu : on expérimente concrètement l’hypothèse qu’il y a une manière d’être au monde différente, spécifique au numérique.

Qu’est-ce qu’on perd dans ce type de relation médiée ? Qu’est-ce que le numérique filtre ? Quels sont les possibles nouveaux ?

PROLONGEMENT POSSIBLE :

Ça me donnerait envie de remplacer la caméra par un regard réel : comment faire un gros-plan avec un regard réel, un regard très proche du corps : qu’est-ce que ça changerait ?

Oui ça interroge la place du spectateur.

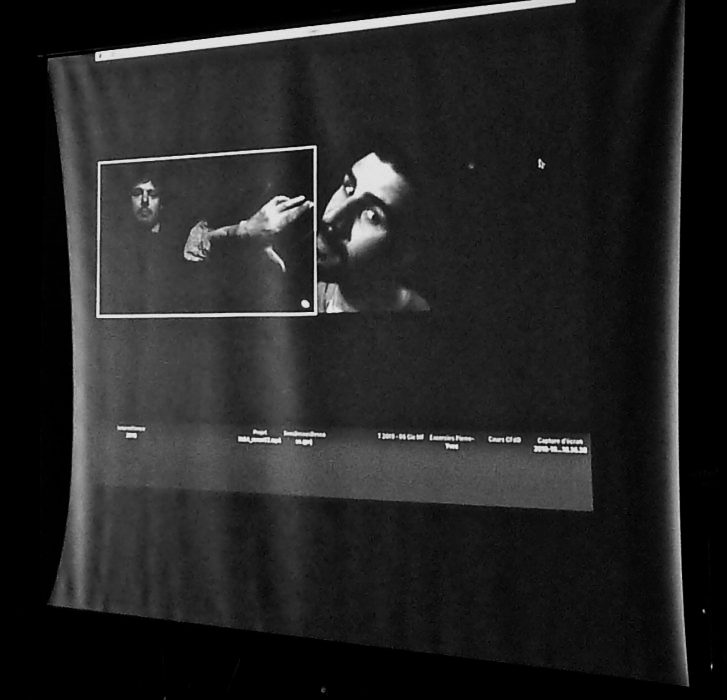

SE TOUCHER À TRAVERS L’ÉCRAN

2 espaces d’expérience

pour chaque poste :

2 ordis connectés à zoom

1 vidéo proj qui projette les deux images côte à côte

2 performeurs

1min de préparation

2 min de performance

avec horloge

avec entrée et sortie dans l’écran

A : Maxime et Pierre-Marie

Différence de proportion (grande main/ petite tête)

Réagir aux stimuli (se lécher / s’essuyer) mimer la réaction du toucher / rire à une chatouille virtuelle

Prolonger le corps de l’autre / créer une chimère

B : Mathilde (son ordi bug) et Ariana

Le bug productif : oblige à une réactivité de l’autre, met de la disymétrie entre les deux partenaires, du suspens dans la temporalité (c’est le hasard de la machine qui fixe le moment de reprise du mouvement)

Créer un personnage avec une partie en gros plan (la main ici)

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

sortir de son écran et entrer dans celui de l’autre

fusionner dans l’entre deux écrans

Ça me fait penser à une artiste qui travaille avec des autistes et qui à travers un jeu avec des cameras infrarouge permettait aux patients de se toucher via l’écran. Le toucher physique étaient impossible à ces personnes mais ils découvraient quelque chose du toucher grâce à cette expérience médiée.

AUTRE EXPÉRIMENTATION : avec des web-cam (autonomes)

Chacun bouge avec sa camera

Quelle image on crée ? Comment interagir ? Quel mouvement ça crée ?

2 performeurs

3 min de performance préparée

A : Agathe et Marion

Effet de lumière filée

Filmer le public

Filmer le partenaire

Créer une mise en abîme

Images abstraites qui se répondent

B : Alice et Rachel

Gros plans de peau, de visage

De parties du corps : créer des images similaires avec des parties différentes (doigts de pieds = doigts de la main)

Brouiller les corps : même chose chez l’une et l’autre mais inversé (Alice filme les mains de Rachel qui filme celles d’Alice )

Créer des équivalences ou de fausses équivalences (Alice filme ses mains sur le clavier d’ordi et Rachel filme les mains de quelqu’un dans le public sur un clavier d’ordi)

RETOURS DE L’INTERIEUR :

C’est difficile d’être dedans et de regarder l’écran

Construire à deux c’est le plus intéressant, dialoguer avec un langage d’images.

Agathe : j’ai eu l’impression d’avoir une extension oculaire, d’avoir un œil au bout de la main.

Dans la première expérience (distant mouvement) le sens se construisait entre les corps sur scène et les images à l’écran.

Ici l’engagement des corps n’était pas le même : dans cette expérience le focus est plus sur la construction de l’image, on crée un dialogue entre 2 images.

Dans la première c’était d’avantage une expérience sur son propre corps, car de fait avec une caméra fixe il fallait que le corps entre dans le champ pour qu’il y ait une image.

Les deux expériences ne jouent pas sur les mêmes paramètres

Rachel : ça ma décentrée, j’ai expérimenté la question de l’ubiquité, j’ai ressentit l’espace différemment.

Ça pose fortement la question du regard du spectateur.

Pierre-Marie : j’ai traversé la journée en pensant à l’agent « re-raconter » proposé par le QA, ça paraît opérant pour la question des écrans.

Il y a une forte différence entre image diffusée en direct et image enregistrée : la posture du sujet est différente.

C’est à relier aussi à la question du regard du spectateur.